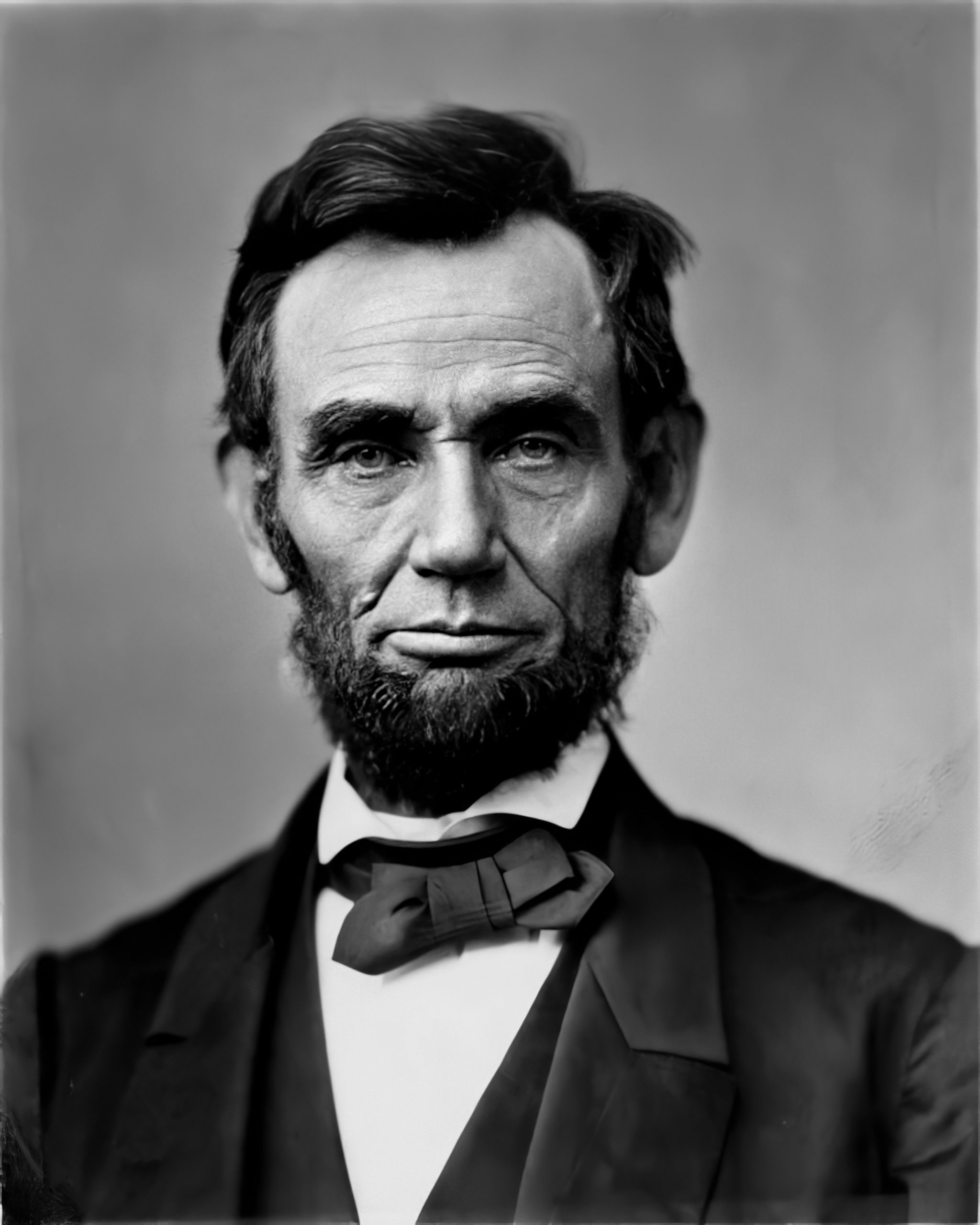

Le hasard des circonstances peut surprendre. Il peut aller jusqu’à nouer un dialogue intemporel ou « supratemporel » entre des individus non contemporains. Leurs situations respectives se combinent ou s’entrechoquent avec une telle pertinence qu’elles s’interpellent à travers les âges. Étrangement, l’actualité engage une relation de ce type entre le président des États-Unis Abraham Lincoln et le milliardaire indien Lakshmi Mittal.

Le film Lincoln de Steven Spielberg sort cette semaine sur les écrans. Élu en 1860 et réélu en 1864, l’illustre Américain n’a pas mené au terme son second mandat ; acteur principal de la guerre de sécession et de l’abolition de l’esclavage, il a été assassiné par un partisan sudiste en avril 1865. Son combat contre l’esclavagisme avait trouvé un point d’aboutissement avec le fameux treizième amendement à la Constitution des États-Unis : Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce n’est en punition d’un crime dont le coupable aura été dûment convaincu, n’existeront aux États-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction. Et si Lincoln invitait par là une « autorité » économique comme Lakshmi Mittal à amender sa loi du marché ?

Esclavage et servitude involontaire ? N’est-ce pas, en termes durs mais vrais, la condition de vie à laquelle se sont sentis rabaissés les travailleurs d’Arcelor-Mittal ? Un travailleur méprisé à ce point en tant qu’individu, en face du critère des « impératifs économiques » – souvent réduits au seul profit d’un seul –, n’a pas d’alternative : il appartient nécessairement à la catégorie que Varron, dans l’Antiquité romaine, appelle instrumenti genus vocale, c’est-à-dire qu’il est « une sorte d’outil doué de la parole ». La condition sociale de l’esclave a connu, à travers l’histoire, bien des variations de détail, mais le trait invariable est clair et universel : l’esclave est « la chose » d’un maître qui a sur lui tous les pouvoirs, y compris celui de vie et de mort.

La machine à traverser le temps ramène de force le travailleur à une époque de haute Antiquité. Nul n’avait encore écrit que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage[1]. Les personnes humaines sont mises devant le fait accompli par la machine à sous : plus d’outil de travail, donc plus de travail, donc plus de moyens d’exister dignement et de faire exister dignement sa famille. Point à la ligne. Le maître du domaine s’arroge tous les droits sur ceux qu’il tient pour ses esclaves. Il ne lui vient même pas à l’esprit, comme à celui de Sénèque, que les esclaves sont aussi des hommes et méritent un traitement humain[2].

On ne peut que s’en réjouir : les acteurs politiques se montrent plus soucieux des droits de l’homme que les acteurs économiques. Ils font front. Ils veulent que l’outil de travail puisse continuer à produire et à faire vivre la région. Seule solution : changer de maître. Mais que faire du premier maître, qui a tous les droits et entend les exercer ? L’État se heurte à la même difficulté que, jadis, les empereurs romains qui souhaitaient l’affranchissement des esclaves. Leur attitude est marquée par le favor libertatis, la « faveur à la liberté »[3] : les mesures se multiplient pour faciliter l’accession au statut d’homme libre et empêcher toute réduction en esclavage. Mais l’État a beau tenter de se substituer au maître récalcitrant pour libérer l’esclave : le favor libertatis s’arrête à la volonté du maître, qui reste la dernière instance.

Reste donc à craindre, dans la situation présente, que rien ne puisse advenir de vraiment nouveau et salvateur sans une décision personnelle du maître, enfin parcouru par un frisson d’humanité. Souhaitons que le film de Spielberg, comme une coulée continue, envahisse les écrans indiens et que le Maître de Forges en saisisse toute la portée.

[1] Article 23, $1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

[2] Sénèque, Lettres à Lucilius, V, 47.

[3] Jacques Ellul, Histoire des institutions. 1-2/L’Antiquité, Paris, P.U.F., 5e éd. 1979, p. 487.

Publié dans La Libre Belgique, p. 47, le lundi 11 février 2013.